聴力検査

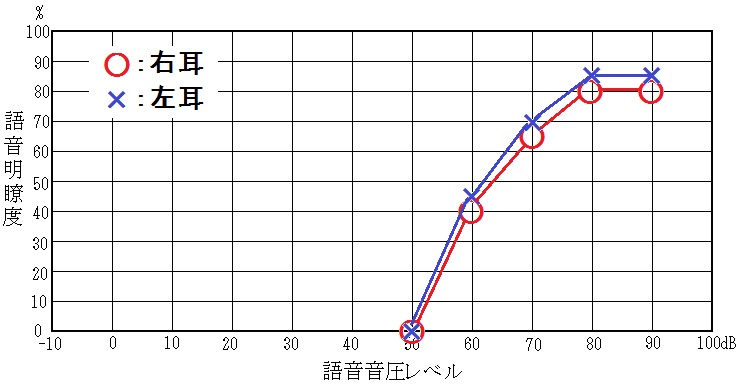

【純音聴力検査】 音が聞こえたら、手元のボタンを押してもらう検査。 単純に「聴力検査」という場合はこの検査を指し、耳鼻科に行って耳が聞こえにくいと伝えると、必ず実施する検査です。 この検査では、聞こえが正常なのか異常なのかを診ます。 異常があった場合、異常の部位を大まかに判断することもできます。 検査は、周囲に雑音のある環境では正確な検査はできないので「防音室」で行われます。 頭にヘッドホンをかけられて、手にスイッチを持たされます。 ヘッドホンからいろいろな高さ(周波数)の音が聞こえてくるので、かすかにでも聞こえればボタンを押します。 この検査には、 気導検査と 骨導検査があって、ヘッドホンから出た音を 鼓膜を通して聞く検査は気導検査と言います。 骨導検査は、耳たぶの後ろの辺りに骨導レシーバーというものを当てて、耳の骨に直接振動を加えて聞こえを検査します。 ( でも説明しましたが、音は振動で、私たちはこの振動を伝えるしくみで音を聞いているので、鼓膜を通さなくても耳小骨に直接振動が伝われば同じように音は聞こえるのです) この純音聴力検査をする機器をオージオメータと言い、その検査結果はオージオグラムという図によって表わされます。 (オージオグラムの見方については別記事で説明します) =============== 【語音聴力検査】 これは 言葉の聞き取りが正常にできているかどうかの語音明瞭度を測定する検査で、検査には「語音弁別検査」と「語音了解閾値(語音聴取閾値)検査」の2種類があり、どちらもヘッドホンから流れてくる数字や50音を聞き取り、正答率を調べる検査です。 この検査は日常のコミュニケーション能力を測る上で重要な検査となります。 ヘッドホンから「あ」や「い」など、いろいろな50音がランダムに流れてくるので、聞こえたままを回答していく検査です。 検査には57語表と67語表があり、57語表は会話に出てくる頻度の高い50音が選ばれており、67語表は検査の簡易目的で語音を20語まで減らしたもので、57語表は8表、67語表は16表で構成されています。 開始の音量は純音気導検査の平均を参考にそれより強いレベルから開始し、正答率が100%ならば次の表では音圧を下げて測定します。 逆に正答率が100%未満であれば 音圧を上げて測定します。 状態に合わせて10~20dBほど音圧を変えて測定していきます。 難聴が伝音性の場合は音を上げて行くと正答率は100%(損失があったとしてもごく僅か)ですが、感音性難聴の場合は音を上げても100%にならないことが多く、音を大きくすることで却って聞き取りが悪くなることもあります。 この検査で得られた最も大きい正答率を語音弁別能と言いますが、 語音弁別能はその人が持っている明瞭度の上限ですから、 どれだけ補聴器で音を増幅しても、それ以上の明瞭度の改善は期待できないということになります。 この正答率と補聴器を装用した時の聞き取り能力の効果の指標は次の通りです。 80%以上の正答率だった場合は 補聴器の効果は充分見込め、静かな所では聴覚のみでも会話を理解することが可能です。 60~70%台だと日常生活等の普通の会話は理解可能ですが、 難しい話題などは正確に聞き取れない可能性があります。 40~50%台まで下がると、 日常会話でも正確に理解できないことがあるので、大切な話は筆談などを併用する必要が出てきます。 20~30%台は、 聴覚のみで会話を理解することはできないので、読話や筆談が必要になります。 20%未満は、 聴覚のみでの会話は不可能です。 以上の指標から見ると、語音明瞭度が50%以下の場合は、補聴器を装用しても 元の聴こえにはほど遠いことを覚悟しておく必要があるといえます。 日本では一桁数字を用いています。 数字のリストは「1行に6つ、6行の構成」で、1行目から2行目と移動するにつれて10dBか5dBずつ音圧が下がっていきます。 6行目まで検査を終えたら、列ごとに正答率を計算し、正答率が50%の音圧がその人の語音了解閾値となり、通常は純音聴力検査の平均聴力と同程度になるとされています。 但し、機能性難聴や高迷路性障害の場合は両検査の値に乖離が生じます。 一般の診療ではあまり行われませんが、必要に応じて実施されます。 =============== 【ティンパノメトリー】 鼓膜や中耳の疾患が疑われる時に行われる検査で、外耳道内の空気圧を変化させて 鼓膜の動きを調べます。 患者が耳閉感や音が響くなどの症状を訴える時にする検査で、中耳の中に滲出液が溜まる滲出性中耳炎や、鼓膜の萎縮、中耳内の腫瘍などの診断に有用な検査です。 検査は、外耳道の入口に耳栓(小さなスピーカーやマイクロフォンと空気を送るポンプが入っている)をして、空気圧を変えることで音がどのように鼓膜に伝わるかを測定します。 測定結果はティンパノグラム(検査をして得られる曲線のグラフ)で分析しますが、これは空気圧を送るとそれが鼓膜に当たって戻ってきますが、その戻ってきた空気圧を測定したものです。 =============== 【耳小骨筋反射検査(SR)】 音を聞いた時の耳小骨筋という筋肉の反射を調べる検査です。 耳小骨筋(鼓室の中にある耳小骨に付着している筋肉)には、 アブミ骨筋と 鼓膜骨筋の2つがあり、それぞれ 顔面神経と 三叉神経に支配されています。 耳小骨の役割は、鼓膜の振動エネルギーを大きく増幅させて内耳にある蝸牛へ伝えることですが、これに付着している筋肉は、過剰な振動から耳を守る働きもあるのです。 簡単に説明すると、90~100dB以上の大きな音が聴こえると、内耳を守るためにアブミ骨筋が収縮して耳を騒音から守ろうとします。 この反射を利用した検査が耳小骨筋反射検査です。 実際に検査で記録するのは、主にアブミ骨筋の収縮なので、 アブミ骨筋反射とも呼ばれています。 この検査は、顔面神経麻痺の障害部位の判定などにも有用です。 =============== 【耳音響放射検査(OAE)】 音が聴こえると、内耳の蝸牛の外有毛細胞から音が発生します。 これを 耳音響放射と言いますが、この音が聴こえた時に 内耳側から放射される音を利用したのが 耳音響放射検査です。 この検査は、 スピーカーから発生した音に反応して出た 蝸牛からの音をマイクで拾って、内耳機能を調べます。 この検査は乳幼児の他覚的聴力検査のひとつとして使われることもありますが、内耳より中枢に異常がある聴覚障害の場合は検出されません。 また、近年は高齢化が進み、難聴者も増加しています。 外有毛細胞の減少で起こる老人性難聴にも有用な検査です。 =============== 【脳波を利用した聴力検査】 純音聴力検査などの一般の検査は、検査を受ける人に「聴こえる」「聴こえない」を応答してもらう必要があります。 こういう検査を 自覚的聴力検査と言いますが、自覚的聴力検査は新生児や乳幼児、また重症な患者など「聴こえる」「聴こえない」の応答ができない人には検査ができません。 こういう応答不能な場合や、心因性難聴や詐聴など聴こえの実際が自己申告では分からない場合に、本人の意思表示無しで検査できる方法があり、これを 他覚的聴力検査と言います。 この検査は、クリック音を聴かせて、 脳幹の反応波形を診る検査です。 詳細な説明は省きますが、人が音を聞くと、いくつかのピークを持つ反応が、蝸牛神経から、脳幹、橋、下丘にかけて発生します。 この波形をコンピューター解析します。 患者はベッドに横になり、電極とヘッドホンを装着してじっとしているだけです。 じっとしているならば眠ってしまっても構いません。 自覚的に反応する必要がないので、新生児の聴覚スクリーニングや、身体に重篤な障害がある患者や、脳死の判定などにも応用されています。 但し、クリック音によるABRでは2000Hz以上の聴力しか推定できません。 低音域の聴力を推定するにはトーンピップによるABRが用いられますが、これも周波数特異性の問題があるため、ABRは低音域の検査の信頼性が低いというデメリットを持っています。 脳波を利用するのはABRと同じですが、この検査は低音~高音までの広い範囲の周波数の検査が可能というメリットがあるので、近年、注目されている他覚的聴力検査です。 聴力検査は、この他にもいろいろありますが、最後に子どもの難聴について少しお話したいと思います。 =============== 【子どもの難聴検査】 言葉を認識する能力は、幼少期に身につきます。 言葉の獲得には臨界期があり、子どもの時に聴くことのなかった音を大人になってから聴いても、正確に聞き取ることができません。 なので、幼少期にできるだけ多くの言葉(発音)を聞かせることはとても重要です。 一般に子どもはお母さんのお腹にいる時から音を聴いており、生まれると同時にいろいろな言葉が自然に耳に入ってきます。 言葉を認識するための脳の学習は生まれた時から始まっているのです。 ところが聴こえているのかいないのかは、見た目では分からないため、発見は遅れがちになります。 幼少期は言葉を覚える脳の下地が作られる大切な時期ですから、お子様の聴力が気になる方は早めの検査をお薦めします。 今は「 新生児聴覚スクリーニング」といって、赤ちゃんでも聴力検査を受けることが可能です。 出生直後は中耳に液体がまだ貯留していることも多いようなので1日は様子を見る必要がありますが、生後2日以降ならば 検査は可能です。 赤ちゃんの検査は、自然睡眠下か安静時に実施することが望ましいので、出産後の入院中に検査してもらうのが一番実施は容易と聞きます。 ですから難聴の心配がある方は予め病院と相談しておくとよいでしょう。 上記の「聴性脳幹反応(ABR)」や「聴性定常反応検査(ASSR)」は、新生児スクリーニングによく用いられます。 生後3ヶ月以降の子どもに適応。 この条件付けを行った後に、音だけを出して、音源の方を向くかどうかで聴力を検査。 生後6ヶ月以降の乳幼児に適応。 一般に 3歳以上の幼児に適応。 ここで紹介した検査は、代表的な検査のみです。 この他にも検査はいろいろあります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [難聴関連の他の記事] 聴覚障害関係の記事は、この他「からだのエッセイ」や「感想」などでも数多く取り上げています。

次の