三菱樹脂事件 第一審

〔甲〕原告の主張 一 請求の原因 [1] 1 原告は昭和38年3月28日、合成樹脂のパイプ、板等の製造販売を業とする被告(以下、会社ともいう)に雇傭され、その後、会社の長浜工場及び本社営業部で勤務し、会社から賃金として毎月20日の支払日に別表一の1項記載の本給、職能給及び地域手当の支払を受けた。 [2] 2 ところが、会社は同年6月28日以降、原告を従業員と認めず、原告の就労申出を受け容れない。 したがつて、原告は会社に対し同年7月以後の賃金の支給を受ける権利を失わなかつた。 そして、会社の従業員が組織し、原告が加入している三菱樹脂労働組合(以下、組合という)は会社との間において、原告と同時に会社に採用され、原告と同種、同額の賃金の支払を受けていた大学卒業の従業員につき、賃金改訂に関し別表一の2ないし4項記載の各期間ごとに、それぞれ該当欄記載の賃金を支給すべきことを、また夏冬各期の一時金に関し別表二記載の各時期に、それぞれ該当欄記載の一時金を支給すべきことを協定したから、原告は右協定にしたがつた賃金及び一時金の支給を受け得べき筋合であつた。 [3] 3 よつて、原告は被告との間において労働契約に基く権利を有することの確認を求めるとともに、被告に対し昭和38年7月1日から本件口頭弁論終結の日たる昭和42年4月3日まで、以上の賃上げを考慮して算出した賃金計1,212,189円並びに昭和38年から昭和39年まで夏冬各期及び昭和40年の夏期の一時金計226,100円の総計1,438,289円の支払を求める。 二 抗弁に対する答弁 [4] 被告主張の後掲抗弁事実中、会社が大学卒業の学歴ある原告を管理職要員とすべく3カ月の試用期間を設けて採用し、また昭和38年6月25日原告に対し口頭で本採用拒否の意思表示をしたことは認めるが、その余の事実は否認する。 [5] 原告と会社との雇傭契約における3カ月の試用期間は会社主張の目的で設けられたものではなく、会社の業務遂行上、必要な知識経験を積み、その経過后、単独の事務処理能力をたくわえさせるため設定された、いわば見習期間にすぎない。 即ち、原告は当初から本採用されたものであるから、会社が原告に対し本採用拒否の意思表示をしても、法律上、意味がない。 また、仮に、原告が会社に対し、その主張のような虚偽の事実を申告したとしても、それは会社が、あえてしようとする学生運動に仮託した思想信条による差別待遇に対する正当な自衛手段であつたから、なんらの違法性がなく、これを理由に雇傭契約を取消し得べきいわれはない。 三 再抗弁 [6] 1 仮に、会社が原告に対し解雇の意思表示をなしたものとしても、元来、使用者が試用中の労働者の雇傭継続を不当とする基準は、もつぱら当該労働者が試用期間中に提供した労働力の評価に存すべきところ、原告は試用期間中、誠実に勤務し、その提供した労働力に、なんら指弾される点はなく、ほかに、原告を解雇すべき合理的理由はなかつたから、会社がなした右意思表示は、その恣意に出たものであつて、無効というべきである。 [7] 2 また、会社がなした解雇ないし雇傭取消の意思表示は結局、会社が原告の学生運動に対する関心及び経験から推測した原告の思想、信条を理由とする差別待遇であるから、右意思表示は、いずれも労働基準法第3条に違反し、公序に反する事項を目的としたものであつて、無効である。 3(被告主張の解雇理由に対する反駁) [8] 被告主張の後掲 三 の1の事実は否認する。 同2の事実中、原告が昭和37年9月東北大学法学部在学中、入社を志望し、会社の面接試験において、その担当者に対し「学資を稼ぐため、大学の生活部の一部門たる生活協同組合(以下、生協という)で、アルバイトに従事した」と答えたこと、会社が原告と、その卒業を待つて雇傭契約を結んだことは認めるが、その余の事実は否認する。 同3の冒頭の事実は否認する。 同3の 1 の事実中、東北大学川内分校学生自治会が大学当局の承認を得ていなかつたことは不知、その余の事実は否認する。 同 1 の1の事実中、原告が被告主張の日時に上京したことは認めるが、その余の事実は否認する。 上京の目的は生協代表として国会に請願することにあつたものである。 同2の事実中、デモに参加したことは認めるが、右デモは公安当局の許可を得て行われたものである。 同3ないし6の事実は否認する。 同 2 の事実中、生協が学外団体であることは否認する。 即ち、東北大学学友会は、その教職員及び学生を構成員として、文化、体育及び生活等の各部に分かれているが、昭和33年中、生活部経営の売店を改組して法人格のある生協を設立した。 そして、生協の組合員は同大学教職員及び学生に限られるとともに、その役員は、すべて学友会の生活部員によつて占められていたのであつて、少くとも、生協は大学内部においては、学友会生活部の一部門として取扱われ、学生出身の専従役員に対しては、毎月4,000円の手当を支給していたのである。 原告は会社の面接試験にあたり、会社の担当者に対し、その意味において生協が学友会生活部の一部門たることを明示したものである。 同4の事実中、会社が入社志望者の学生運動に関し、その実践活動を重視していたことは不知、その余の事実は否認する。 〔乙〕被告の主張 一 請求原因に対する答弁 [9] 原告主張の前掲請求原因事実1の事実は認める。 同2の事実中会社が原告を従業員として取扱わず就労申出を受け容れないこと、組合と会社との間に原告主張のような協定が締結されたことは認める。 二 抗弁 1(解雇) [10] 会社は大学卒業の学歴ある原告を将来の管理職要員として採用したものであつて、右採用にあたつては原告に、その適格があるか否かを全人格的に判定するため調査に要する3カ月の試用期間を設け、その期間中の解約権を留保するとともに、右権利の行使をしないで右期間を経過することを停止条件として本採用する旨の合意をなしたが、昭和38年6月25日原告に対し口頭で同月28日の試用期間満了とともに本採用を拒否する旨の意思表示をし、これによつて雇傭契約上、留保した解約権を行使した。 2(詐欺による雇傭の取消) [11] 仮に右意思表示が解雇としての効力を生じないとしても、原告は後記のように過激な学生運動に従事したのに、会社をして、そのような事実がなかつたものと誤信させて雇傭されようとし、あえて会社に対し右事実を秘匿する虚偽の申告をして会社を欺罔し、これによつて会社に雇入れられたから、会社は昭和38年6月25日原告に対し口頭で雇傭契約を取消す旨の意思表示をした。 三 再抗弁に対する答弁(解雇の理由) [12] 原告主張の前掲再抗弁事実は否認する。 会社が原告に対してなした解雇の意思表示は次の事由によるものである。 [13] 1 会社は毎年、大学卒業者を管理職要員として採用するにあたつて、その職責に適する人格、識見並びに能力を正確に評価するため志望者に対し、面接試験を実施し、とくに、これに先だち「学校又は自治会、運動、文化部等、学内諸団体委員、部員の経験」、「社会文化政治団体等、学外団体委員、部員の経験」及び「自己の信奉する主義思想」という記載欄を設けた身上書の用紙を交付して、記入を求めたうえ、面接試験においては、これに関連した事項を質問し、これを、その他の調査資料と比照して採否を決定しているが、さらに採用内定者に対しては、その大学卒業と同時に3ヵ月の試用期間を定め、右期間内に必要な調査を遂げて、本雇傭の採否を決定する条件で雇傭契約を結んでいた。 そして、原告は同月下旬会社の面接試験を受けたが、その担当者たる本社総務課長田幡義勝の質問に対し「学資を稼ぐため、大学の生活部の一部門たる生協でしているアルバイトに忙しく、学生運動に参加する時間的余裕がなかつたし、興味もなかつた」と答えた。 [15] そこで、会社は原告の提出した身上書の記載及び面接試験における陳述を事実であると信じたため、その他の資料と総合して、原告の採用を内定し、その大学卒業を待つて原告と雇傭契約を結んだ。 [16] 3 ところが、その後の調査によつて、原告の身上書の記載及び面接試験における陳述は学生運動並びに生協における役員活動に関し事実に相違することが判明した。 即ち、 [17] 1 原告は東北大学在学中、同大学内の学生自治会としては最も尖鋭な活動を行ない、しかも大学当局の承認を得ていない同大学川内分校学生自治会に所属し、その中央委員の任にあつたが、昭和35年前期後期における右自治会の委員長石川信、副委員長長梶浦恒男、昭和36年前期における右自治会委員長塩川宇賢らが採用した運動方針を支持し、当時その計画、実行した日米安全保障条約(以下安保という)改定反対運動を推進する等、各種の違法な学生運動に参加した。 例えば、原告は、[1]昭和35年5月21日東北大学全学代表として他の7名とともに上京し、アメリカ大使館及び内閣総理大臣官邸等に対して安保改定阻止を訴えるデモに参加して、警察官との間に紛争を惹起し、[2]同年5、6月、仙台市内で実施された同様趣旨の無届デモに参加し、[3]同年6月以降、安保改定反対運動のため上京し、[4]同月仙台高等裁判所構内において前記梶浦恒男らとともに無断集会を開き、かつ折から登庁中の裁判所職員に対しピケを張り(梶浦は、そのため住居侵入の罪に問われて有罪判決を受けた。 )、[5]昭和36年6月前記塩川宇賢及び石川信らとともに当時、国会で審議中の政治的暴力行為防止法(以下、政暴法という)案反対及び池田内閣打倒をスローガンとする無届デモを敢行し(塩川及び石川は宮城県条例及び道路交通法違反の故をもって起訴され有罪判決を受けた。 )、[6]昭和37年9月憲法改正に関する公聴会阻止を趣旨とするデモに参加するため上京した。 [18] 2 原告は右大学の生活部から月4,000円の手当を得ていた事実がなく、また原告のいうように同大学組織の一部ではなく、純然たる学外団体にすぎない生協において昭和34年7月理事に選任されて、昭和38年6月まで在任し、かつ、その組織部長の要職にあったものである。 [19] 4 そして、原告がなした右虚偽事実の申告は情状がきわめて悪質である。 [20] 即ち、東北大学川内分校学生自治会は、いわゆる全学連に所属するが、全学連は、その主張実現のためには、官憲の制止を冒して暴力的な行動に出ることを辞さず、また善良な一般市民の社会生活を妨害して憚らない集団であつて、昭和35年には、その過激な実践活動も極点に達した。 かような集団に所属して反社会的活動を敢行する者は、その思想、信条の如何にかかわらず、会社の管理職要員として不適格というべきであるから、会社はこれに鑑み、昭和36年以降、大学卒業見込の入社志望者については在学中、学生運動に関し、どのような実践活動をしたかを知るべく、これに関連する事項の申告を求め、この点を採否決定の重要資料とし、しかも、これが事実であることを前提として、その後の調査を進めたうえ信頼関係を前提とする雇傭契約を締結しているのであるから、入社志望者も右契約締結における信義則上当然に正確な申告をなすべく要請されるものである。 加えて会社はかねがね入社志望者に対し右事項につき虚偽の申告をした場合には採用を取消すべき旨を予告しているのである。 [21] しかるに、一方、原告は当時、会社の営業目的に格別興味があつたわけでも、会社と特殊な関係にあつたものでもなかつたから、原告のような東北大学の卒業見込者ならば就職に関して引く手あまたの状況にあつたことに徴しても、虚偽の申告をしてまで、会社に採用される必要があつたものではないのに、東北大学川内分校学生自治会に所属して、積極的に違法な学生運動に参加しながら、その点に関し、会社に対し全く虚偽の申告をして会社を錯誤に陥らせて、採用されたものであつて、会社の信頼を裏切るも甚しい。 一 雇傭契約の成立 [1] 原告が東北大学法学部卒業後、昭和38年3月28日合成樹脂のパイプ、板等の製造販売を業とする会社に管理職要員たるべく3カ月の試用期間を設けて雇傭されたことは当事者間に争がない。 そして、右雇傭における試用期間の意義につき検討すると、証人久野賢の証言により真正に成立したものと認める乙第3号証及び右証言並びに弁論の全趣旨によれば、会社が昭和33年6月就業規則の付属規定として制定した見習試用取扱規則は当該年度に学校を卒業して新に会社に採用された、いわゆる定期採用者については、採用直後の3カ月以内を見習期間とし、その間に業務を見習わせ、原則として右期間経過後、本人の志操、素行、健康、技能、勤怠等を審査のうえ、本採用の可否を決定し、本採用者に対しては右期間終了の翌月1日付の辞令を発行し、なお別段の定めがある場合の外、見習期間を社員としての勤続年数に通算すること等を規定し、大学卒業の新規採用者についても、会社は見習期間中に管理職要員としての教育を施すため本社、各支店、長浜工場等に配置し、会社内外の各種行事に参加させて業務内容の説明、指導を受けさせているが、むしろ、集団生活を通じて同僚との理解を深め、また会社の雰囲気に馴れさせることに傾き勝ちのため、各自の勤務状態を観察するのは必ずしも容易でなく、大学卒業の新規採用者で見習期間終了後に本採用されない事例は、かつて、なかつたこと、また一方、会社は大学卒業者を雇傭するについて、契約書の作成及び辞令の交付をせず、ただ本採用にあたり、当人の氏名及び職名並びに配属部署を記載した辞令を交付するに止つていることが認められる。 [2] 右の事実によつてみても、会社が原告との雇傭につき、試用期間を設けたのは、これによつて契約の効力発生又は消滅に関し条件又は期限を付したものと解するのは相当でなく、むしろ、他に特別の事情がない限り、右雇傭の効力を契約締結と同時に確定的に発生させ、ただ右期間中は会社において原告が管理職要員として不適格であると認めたときは、それだけの事由で雇傭を解約し得ることとし、諸般の解約権に対する制限を排除する趣旨であつたものとみるのを相当とする。 二 雇傭契約終了の有無 [3] 会社が昭和38年6月25日原告に対し口頭で同月28日の試用期間満了とともに本採用を拒否する旨の意思表示をしたことは当事者間に争がないが、右は前記約旨によれば雇傭解約の申入をなしたものというべきである。 [4] 一 そこで、被告主張の解雇事由について判断する。 [5] 1 原告が昭和37年9月東北大学法学部在学中、会社への入社を志望したことは当事者に争がなく、成立に争のない乙第1号証1、2、証人田幡義勝の証言並びに原告本人尋問の結果(ただし、後記措信しない部分を除く)によれば、原告は直ちに会社から身上書用紙の交付を受け、その「学校又は自治会、運動文化部等、学内諸団体委員、部員の経験(名称期間)」の欄には「放送部(1年時)、学友会生活部員(1〜4年時)」と、「社会文化政治団体等、学外団体委員、部員の経験(名称期間)」の欄には「なし」と、「現在在学中の学資の調達方法」の欄には「生活部員手当4,000円」とそれぞれ記載したほか、所要事項を記入し、その他の必要書類と一括して会社に提出し、次いで同月下旬、会社の面接試験を受け、その際、担当者たる本社総務課長田幡義勝からなされた学友会生活部における活動内容に関する質問に対し、「生活部の一部門である生協でアルバイトに従事した」と答え(その答弁内容は当事者間に争がない)、生協の規模等及び生活部員手当4,000円に関する質問に対し、「生協は従業員70名位で運営され、市価より安い学用品等を学生に提供する厚生施設であるが、原告は生協でアルバイトをして月4,000円の手当を得ていたものである」と答え、また「学生運動をやつたかね」という質問に対し、「学生運動には興味がない。 生活部が忙しく、実際行動も、なにも、やつていない」と答えたことが認められ、右認定に反する原告本人尋問の結果は信用しない。 [6] ところで、被告は原告の身上書の記載及び面接試験における回答が生協における役員活動並びに学生運動に関し事実に相違すると主張するから、とりあえず、その当否を追つてみる。 1 (生協活動) [7] a 原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認める甲第3号証の6、7及び証人内館晟の証言によれば、東北大学学友会の一部を成す生活部は学生に対する食事、書物その他の物資の廉価な供給を目的とするが、実際上は、その事業を生協に委託して行なつていることが認められ、成立に争のない甲第2号証の1、第4号証、乙第5号証、原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認める甲第1号証、第2号証の4、証人内館晟の証言並びに原告本人尋問の結果によれば、生協は東北大学及びその学内諸団体の職員並びに学生及びこれに準じる者を組合員とする法人であつて、右組合員に対する物資の供給、協同施設の利用及びその生活改善等を事業目的として、同大学構内においてのみ行動を行ない、その理事には右大学学友会生活部所属の学生から選出される2名を加え、これに対し毎月一定額の手当を支給していること、そして原告は同大学在学中、昭和34年7月4日から昭和38年6月18日まで生協の理事に選任され、その組織部長を兼任し、これにより生協から月4,000円の手当の支給を受けていたことが認められる。 [8] b したがつて、東北大学学友会生活部と生協との右のような関係並びにその間における原告の地位にかんがみると、原告が、その生協活動に関してなした身上書の記載並びに面接試験の回答は若干、説明不足のきらいは、あるにしても、必ずしも真実に副わないものとはいうを得ないし、まして、ことさらに虚偽の申告をしたものともいうを得ないのである。 2 (学生運動) [9] a 成立に争のない乙第14号証の5ないし8、証人伊藤和生の証言により真正に成立したものと認める乙第12号証並びに原告本人尋問の結果によれば、原告は昭和35年5月21日生協の代表として安保改定阻止東北大学全学会議代表団の一員となつて上京し(上京の事実は当事者間に争がない)、同月26日東京都内で「安保批准阻止、岸内閣打倒、国会解散」のスローガンのもとに革新政党、労働組合等を中心とする国民会議の名によりデモ行進及び国会に対する請願の形で行なわれた大衆の政治運動に参加したが、その際全学連主流派は国会周辺において官憲との間に世人の耳目を聳動させるような抵抗を示したこと、原告は同月20日及び26日の両日仙台市内で、右同趣旨のスローガンのもとに東北大学川内分校及び川内東分校学生自治会の学生1,500ないし2,000名によつて行なわれた街頭デモ行進に、生協の代表として参加し、また同年6月4日仙台高等裁判所構内で労働組合及び右学生自治会によつて右と同趣旨の全国統一行動の一環として行なわれた集会に参加したが、右集会参加者の一部は同裁判所職員の登庁を阻止すべく、坐り込みを行なつたこと、さらに原告は昭和36年6月頃政暴法制定反対闘争のため川内分校学生自治会の幹部等の指導によつて行なわれた仙台市内における街頭デモ行進に参加したことが認められる。 [10] そしてまた、成立に争のない乙第14号証の1ないし4及び第三者の作成にかかり、当裁判所が真正に成立したものと認める乙第7号証、証人伊藤和生の証言により真正に成立したものと認める乙第9ないし第11号証によると、当時、川内分校学生自治会は被告主張のように同大学当局の公認しない組織であつて、全学連に加盟し相当、積極的な活動を行なつていたものであること、原告は右大学在学中、昭和35、6年頃右学生自治会の執行部の選挙に際し、全学連の一派に属する塩川宇賢らを候補者として推薦する趣旨を記載したビラに推薦者として名を連ねたことが認められる。 [11] もつとも、被告は、原告が同学生自治会の中央委員であつた旨を主張するが、右主張事実は乙第9ないし第11号証、証人久野賢、田幡義勝及び柴田栄一の各証言によつても、いまだ、これを認めることができず、他に右事実を肯認するに足りる証拠はなく、また、前出乙第14号証の1ないし8並びに原告本人尋問の結果(ただし、後記措信しない部分を除く)によると、原告はもともと前記のような過激な政治活動を含む学生運動を自ら企画指導、率先実行したものではなかつたこと、即ち、従前から必ずしも学生運動に関心がなかつたものではないが、昭和34年頃から東北大学において従前、学生運動に興味がなかつた学生間にも、安保批准を中心として左右両陣営の対立が激化した政治的動向に関心を示し、政府の方針に反対する気運が昂まり、学生自治会の主催する各種の運動に参加し、これによつて、しばしば盛大なデモ行進が実施されるようになり、時には、そのような状態が約1カ月にわたつて続くこともあるという情勢のもとで、さような学生運動に共鳴するところがあつて、学生自治会又は生協の一員として、その決定に進んで従つたものであつて、それ以上に積極的活動を行なつたものではないことが認められ、原告本人の右認定に反する供述は信用することができず、乙第13号証の1ないし5及び乙第27号証によつても右認定は左右されない。 さらに、原告が前記のような学生運動中に発生した官憲に対する抵抗その他の実力行動自体に身を投じ又はこれを助勢したことを認めるに足りる証拠はない。 なお、被告は原告が昭和35年6月以降には安保改定反対運動のため、越えて昭和37年9月にも憲法改正に関する公聴会阻止を趣旨とするデモに参加するため、それぞれ上京した旨を主張するが、右主張事実を認めるに足りる証拠はない。 [12] それはともかく、以上認定の事実によれば、原告は社会的、政治的問題につき相当の関心を有し、又川内分校学生自治会が行なつていた現実の学生運動に少くとも共鳴感を抱いて参加したものというべきである。 [13] b してみると、原告が会社の面接試験において「学生運動をやつたかね。 」という質問に対してなした「学生運動には興味がない。 生活部が忙しく、実際行動も、なにも、やつていない」という回答は、少くとも昭和35、6年(原告の第2学年在学前後)の過去の事実に関する限り虚偽の申告にあたるであろうが、右面接試験の行なわれた昭和37年9月(原告の第4学年在学中)における事実につき虚偽の申告をしたものとは必ずしも、いうを得ないであろう。 このことは学生運動の実際行動の面については、さきに説示した証拠関係に照し、説明を付加するまでもないところであり、また学生運動に対する興味という心境の面についても、精神上、激しい発達過程にある大学生が過去において、いかなる思想的心境にあつたにしても、それが即ち今日のものであるとは限らないことに想到すれば、自ら理解されて、しかるべきところである。 もつとも、右質問応答をみると、原告は過去の事実に関しては正面からの回答を避けたやに思われるが、その内容において、きわめて簡単な問答の間に原告の悪意を読み取るのは余りにも酷である。 [14] そうだとすれば原告が経歴等に関してなした身上書の記載及び面接試験における回答が事実に相違し、その間に格別の悪意が介在する旨の被告の主張は理由がない。 [15] 2 そして、証人久野賢の証言によれば、会社は原告の試用期間中に、原告が大学内外でなした前記行動を探知し、これを資料として原告を管理職要員として不適格であると判定し本採用を拒否したものであることが認められるが、前記認定によれば、原告が生協活動をなしたのは東北大学在学中の全学年にわたつた一方、学生運動に参加したのは、その第2学年在学の前後に限られていて、その後に及んだ事迹のみるべきものはない(それは学生運動に対する関心が薄れたことによらないものとも限らない。 )のであるから、原告の生協活動が違法な、もしくは不当な事業に属するものであれば格別、また原告の学生運動が、その後も継続されたことを疑うに足りる事情があつたのであれば格別、さもない限り、管理職に要求される資格につき消極的資料とするに足りないものと考えるのが相当である。 したがつて、会社が前記資料だけで原告の適性を否定したのは早計にすぎ、にわかに首肯し得るものではない。 [16] 二 さらに考察を進めると、さきに説示したように会社は原告に対し、試用期間設定の趣旨に基き原告が管理職要員として不適格であると認める限り、それだけの事由で雇傭を解約し得る地位にあつたものであつて、解約権に対する諸般の制限を免れていたというべきであるが、その解約権の行使につき一般法理による制限を排除さるべきいわれはない。 [17] ところで、会社が原告につき管理職不適格の判定をするにいたつた経緯には一応、宥恕さるべき点もないわけではないけれども、前記の筋合からすれば、なお調査に疎漏が存したと推認して妨げなく、右判定は結局、主観の域を出なかつたものというべきであるから、一方、原告が従属的労働者である事実と対比するときは、会社がなした雇傭の解約申入は、なお、その恣意によるものと認めるのが相当であつて、解雇権の濫用にあたるものとして、効力を生じるに由がないものである。 [18] 三 なお、被告の雇傭契約の詐欺による取消の主張は原告が会社を欺罔して雇傭されたことにつき、これを肯認し得ないことは、さきに説示したところから明らかであるから、右主張は採用することができない。 [19] そうだとすれば、被告の雇傭契約終了原因に関する主張は、すべて理由がないから、原告は、なお会社に対し雇傭契約上の権利を有するものというべきである。 三 賃金関係 [20] 原告が雇入後、試用期間満了まで会社から賃金として毎月20日の支払日に別表一の1項記載の本給、職務給及び地域手当の支払を受けたこと、そして原告が右期間経過後、会社に就労すべく申入れて労務を提供したが、会社が雇傭関係の終了を理由にその受領を拒否して今日に及んだことは当事者間に争がないから、原告は、その後の昭和38年7月1日以降、本件口頭弁論終結の日たる昭和42年4月3日までにも右と同額の賃金債権を取得したものというべきであり、その金額が総計1,032,339円となることは計算上、明らかである。 [21] なお、原告は、右期間中に原告の加入する組合と会社との間に組合員の賃金改訂及び一時金支給に関する協定が成立した旨を主張するが、右協定の具体的内容については、なんら主張立証がないから、右協定を根拠に原告の賃金及び一時金債権を確定する由がないのである。

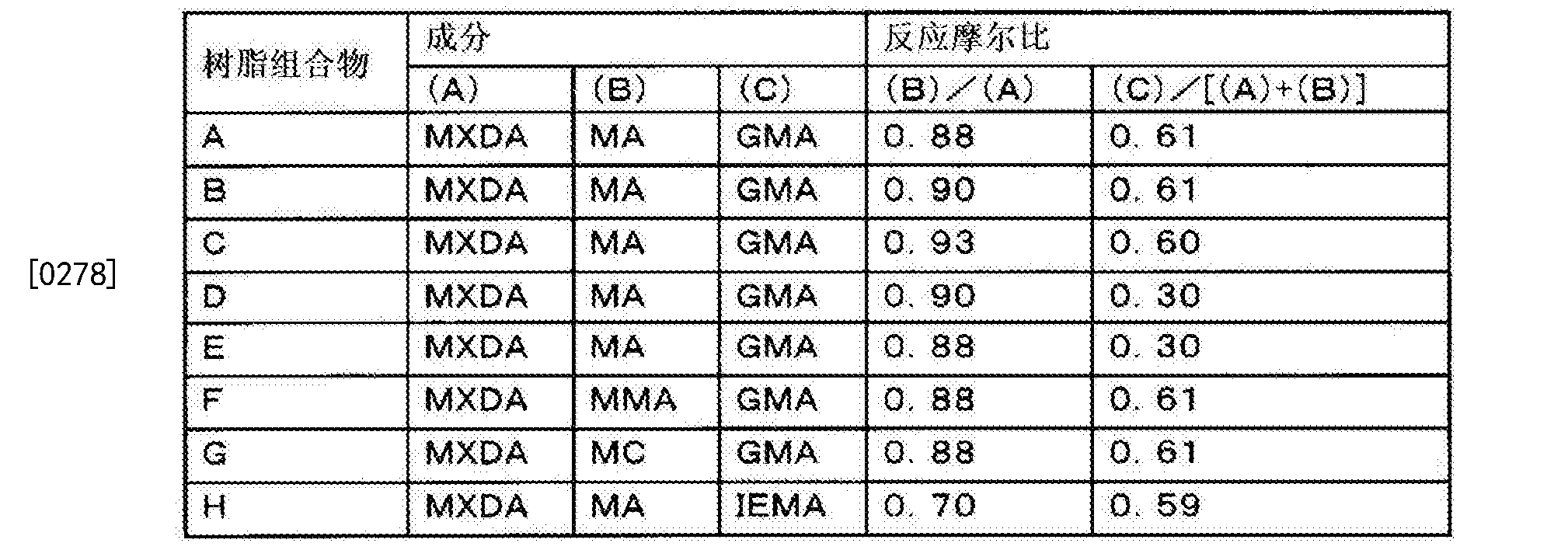

次の