No.6501 納税義務の免除|国税庁

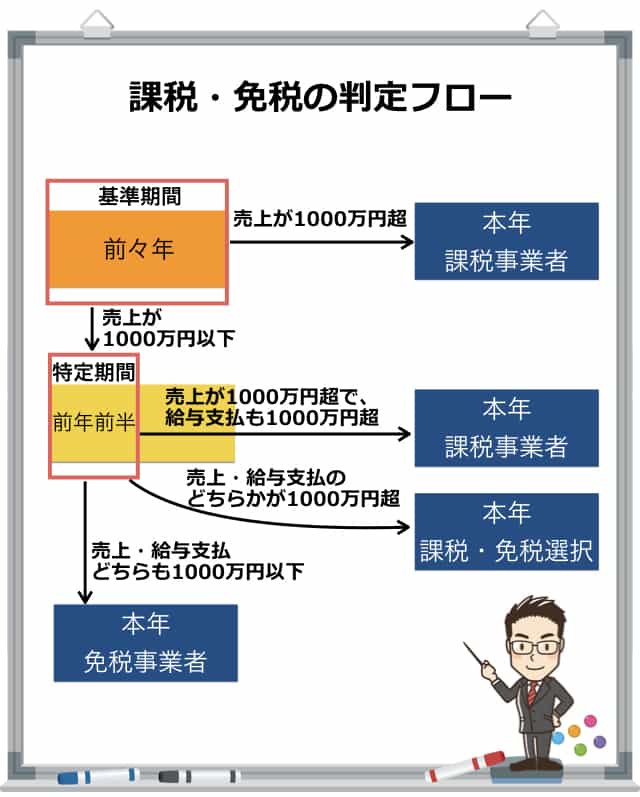

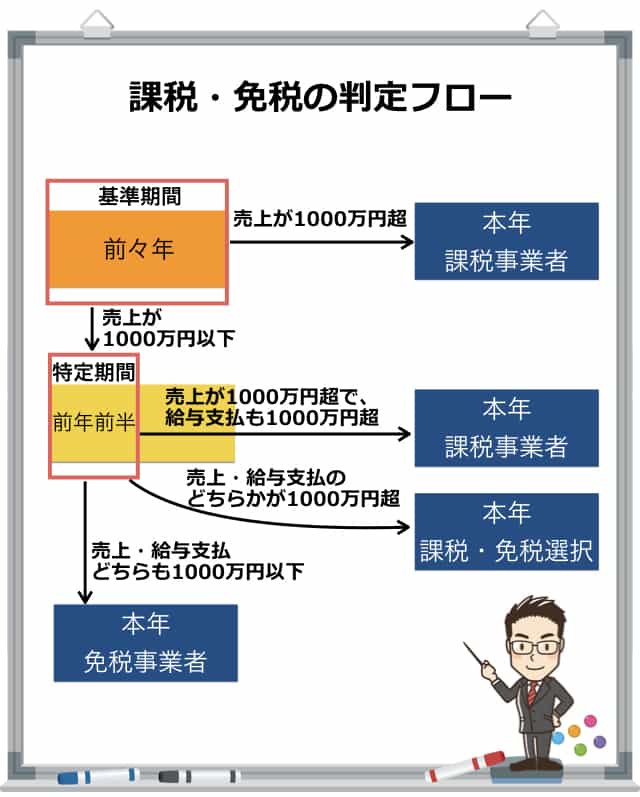

は各段階の取引に課税されますので、各事業者は納税義務者( 課税事業者)となり、国(税務署)に申告、納税しなければなりません。 しかし事業者が一定の場合、「 消費税の納税義務が免除」されるようになっています、これらの事業者を特に「 免税事業者」といいます。 -消費税の納税義務が免除される事業者(免税事業者)- ・基準期間における「 課税売上高が1,000万円以下」の事業者(平成15年度の税制改正により、3,000万円から大幅に縮小されました) この場合の金額は、いわゆる利益ではなく、売上げですので、例えば、「売上げが2,000万円・実際の利益が100万円しかない場合」でも、消費税の納税義務は免除されませんので注意しましょう! また納税義務が免除されるわけではありませんが、以下に該当する事業者は、消費税の税額計算方法が簡略された、「」を選択できることとなっています。 ・基準期間における「 課税売上高が5,000万円以下」の事業者 -免税事業者はお得?- 免税事業者はお得のような感じがしますが、免税事業者がすべての場合で有利となるわけではありません。 例えば課税事業者であれば、「課税仕入れ等の消費税額が、課税売上高の消費税額を超える場合」は還付を受けられますが、免税事業者は還付を受けることができないのです。 ですので、免税事業者となるか、課税事業者となるかは、事業者が選択できるようになっているのです(1度どちらかを選択した場合は、2年間は変更できませんので注意しましょう!)。 もちろんマイナスとなった場合でも還付は受けられませんが(消費税を相手側から受け取らないとすることも当然、可能です)。 -基準期間とは?- この場合の「基準期間」とは・・・ ・法人の場合・・・「 2期前(前々期)の課税売上高」 ・個人事業主の場合・・・「 2年前(前々年)の課税売上高」 となっていますので、例えば、「平成28年の課税売上高が700万円の個人事業主」の場合、「平成30年については消費税の納税義務が免除される、支払わなくても良いのです」。 -新規開業した場合- 事業を新規に開業した場合は当然、「2年前(2期前)」がありませんので、原則、消費税の納税義務を免除されることとなります。 しかし以下に該当する場合は、新規に開業した場合でも消費税の納税義務を免除されないこととなっています。

次の

インボイス制度導入、免税事業者は課税事業者になるべきか?

公認会計士。 名古屋大学法学部在学中に、公認会計士試験に合格。 新日本有限責任監査法人に入所し、会計監査・コンサルティング業務を中心に研鑽を積む。 2014年に同法人を退所し、独立。 「お客様の成長のよきパートナーとなる」ことをモットーに、記帳代行・税務申告にとどまらず、お客様に総合的なサービスを提供している。 近年は、銀行評価を向上させる財務コンサルティングや内部統制構築支援、内部監査の導入支援にも力を入れている。 消費税申告をする必要のない免税事業者にとって、日ごろ消費税を意識することはないかもしれない。 しかしながら軽減税率の導入やインボイス制度の導入など、免税事業者にとっても消費税を意識せざるをえない状況に変わりつつある。 今回は、免税事業者が知らなければならない、消費税の内容をみていこう。 免税事業者の条件は? 消費税では、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税の義務が免除されており、その事業者のことを免税事業者という。 免税事業者となるかどうかは個人事業者の場合、原則として前々年の課税売上高で判定する。 法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高で判定する。 なお、基準期間が1年でない法人の場合は原則として1年相当に換算した金額によって判定することとされている。 具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定することになる。 課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額となる。 基準期間において課税事業者であった場合は、その判定は税抜にて行い、免税事業者であった場合には、税込にて行うことになる。 新たに設立した法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はないため、原則として納税義務が免除される。 しかし、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度の開始日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である場合や他一定の条件に該当する場合には、納税義務の免除はされない。 免税事業者は顧客から消費税を請求できる? 免税事業者は消費税の納税を免除されているため、「顧客に対して消費税を請求できないのではないか」という誤解が生じることがある。 消費税は、免税事業者と課税事業者でその取扱いを(現行制度上は)変えていない。 免税事業者であっても、問題なく消費税を請求することはできる。 消費税法や国税庁が発表している法令解釈の通達においては、免税事業者は消費税を請求してはいけない旨の記載は存在しない。 また、仮に免税事業者が消費税を請求できないことになれば、仕入れ時に支払った消費税を自分で負担しなければならなくなる。 なお、消費税が10%に引き上げられた2019年10月1日から「区分記載請求書保存方式」が導入されているため、免税事業者であっても請求書を発行する際には税率8%の品目と税率10%の品目を分けて表示する必要がある。 「消費税転嫁対策特別措置法」とは? 消費税増税時に注意しておきたいのが、取引先による消費税の転嫁拒否といった不当行為である。 そのような消費税の転嫁拒否等を取り締まるため、消費税転嫁対策特別措置法が設けられている。 2021年3月までの時限立法 消費税転嫁対策特別措置法は、事業者間取引における消費税の転嫁拒否などを禁止する法律だ。 正式名称は、「消費税の円滑かつ適切な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」というものである。 消費税転嫁対策特別措置法が設けられたのは、2014年4月の5%から8%への増税時、2019年10月の8%から10%への増税時に増税分の転嫁拒否が発生することが予想されたからである。 このことから、消費税転嫁対策特別措置法は、2021年3月までの期間のみ有効な時限立法となっている。 消費税の転嫁拒否などを禁止する法律 消費税転嫁対策特別措置法では、買い手である事業者による消費税の転嫁拒否が禁止されている。 たとえば、メーカーが下請業者に外注を出す際に、メーカーはユーザーから消費税込みの対価を収受し、下請業者はメーカーから消費税込みの対価を収受するのが通常である。 しかし、景気後退の局面などで買い手が売り手よりも強い立場に置かれると、売り手に対して、「消費税の増税分は値引きをするように(=増税分の負担はそちらでしてほしい)」という要求をすることがある。 これは消費税の転嫁を阻害しており、売り手に不利益をもたらす行為だ。 そこで、消費税転嫁対策特別措置法では、次のような行為を禁止している。 消費税転嫁対策特別措置法のもとでの禁止行為5つ 1つ目は「減額」といい、本体価格に消費税を上乗せした額を支払う契約をしていたにもかかわらず、支払う段階になって消費税の全部や一部を減額する行為である。 これは、そもそも契約に定められた金額を支払っていない時点で契約違反であり、さらには詐欺にあたる可能性もある。 特に優越的な立場にいるとき、継続的な取引の打ち切りなどをちらつかせて、受け入れることを強要することが起こり得る。 2つ目は「買いたたき」といい、消費税引き上げ前の税込価格に増税分を上乗せした金額よりも低い対価を定めることである。 増税分は適切に転嫁しなければならないため、税込ベースで価格を据え置いた場合においても買いたたきとされてしまう。 3つ目は「商品購入・役務提供または利益供与の要請」だ。 これは、消費税率引き上げ分を満額上乗せすることを受け入れる代わりに、特定の商品やサービスを買わせたり、その他の利益供与を要求したりすることである。 4つ目は「本体価格での交渉の拒否」だ。 売り手側が、消費税抜きの価格で交渉することをもちかけているにもかかわらず、買い手がそれを拒否し、税込価格で交渉をすることは禁止されている。 5つ目は「報復行為」である。 消費税転嫁特別措置法の禁止行為が行われている事実を公正取引委員会に知らせたことを理由に取引の打ち切りなど、不利益な取り扱いをすることは認められていない。 消費税の転嫁拒否については、公正取引委員会や中小企業庁長官が必要な指導・助言を行うことが法定されている。 違反行為が認められた場合には、公正取引委員会が勧告を行い、その旨を公表することになっている。 もし転嫁拒否等に遭遇した場合には、公正取引委員会などに相談するのがよいだろう。 課税事業者を選択した方がいい場合 消費税は納付をするばかりではない。 場合によっては、消費税の還付といって、消費税の申告をすることによって、税金が戻ってくることがある。 大幅な赤字になったときや大幅な設備投資をしたときに、課税売上が課税仕入れを上回っている場合や輸出事業を行っており免税売上が多い場合があげられる。 免税事業者は売上に係る消費税額を納付しなくてもよいことは当然だが、仕入れ等にかかった消費税額の控除もできないため、消費税の還付を受けることができない。 このようなことから、多額の設備投資の予定がある場合や輸出業者のように経常的に消費税額が還付になる事業者等は、課税事業者を選択すると還付を受けられる。 課税事業者となるには、納税地を所轄する税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要である。 この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の開始日の前日までに提出しなければならない。 この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き原則として課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできない。 なお、免税事業者に戻るには、戻ろうとする課税期間開始の日の前日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要がある。 インボイス制度と免税事業者 消費税の増税に伴い、2023年から導入される「インボイス制度」が取りざたされることになってきた。 インボイス制度は、軽減税率導入に伴う税収の減少に対応して行われるもので、免税事業者にとっては、かなりの増税となる大きな改正である。 インボイス制度とは? インボイス制度とは、正式名称とは「適格請求書保存方式」で、適格請求書等の保存を仕入税額控除の要件とする制度である。 そしてこの適格請求書等を発行できるのが、消費税の「課税事業者」に限定されている。 適格請求書には、「発行者の氏名又は名称及び登録番号」「取引年月日」「取引の内容(軽減税率対象である旨の記載を含む)」「税率ごとに合計した対価の額及び軽減税率、消費税額等」「交付を受ける事業者の氏名又は名称」を記載することになっている。 現行法では、免税事業者から仕入れた場合であってもその支払った対価の額は消費税込みの金額とされ、仕入税額控除が可能であるが、今後消費税の免税事業者は適格請求書等を発行できないため、それを受け取った企業側では、仕入税額控除ができず、ケースによっては消費税の納税が増えることになる。 すると、買い手としては免税事業者に発注すると消費税分を損してしまうため、課税事業者であるか確認したうえで、仕事を発注することになる。 なお、免税事業者で、売上が1,000万円に届かなくても、税務署に届出書を提出すれば課税事業者になることができる。 免税事業者はどのような対応をすればよい? 現在では、免税事業者であるか課税事業者であるかについては自己申告がない限り、外見ではわからない。 しかし、今後「適格請求書発行事業者登録制度」が始まり、インターネットを通じて、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称や本店所在地等」がオープンになる。 このリストに登録がなければ免税事業者ということになり、買い手は取引をする前に課税事業者か免税事業者かわかるようになる。 インボイス制度が始まるのは2024年であるが、適格請求書発行事業者登録制度はそれより前から始まるため、事前に申請を出しておいてもいいだろう。 免税事業者からの仕入税額控除の廃止が税収減の財源に 会計検査院における研究によれば、全事業者のうち免税事業者の占める割合は4割にのぼる。 消費税率が10%に引き上げられた場合には、その影響額は8,000億円に達するともいわれている。 軽減税率導入に伴う税収減は1兆円にのぼり、うち4,000億円は、支出の削減によって穴埋めされることになっている。 これと合わせ、免税事業者からの仕入税額控除の廃止により財源が確保される予定である。 免税事業者からの仕入税額控除の廃止は段階的に進められる 消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額控除)を控除して計算する。 現行法では、仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿や請求書等の両方を保存する必要があるが、免税事業者から仕入れた場合や事業者でない消費者から仕入れた場合も、仕入税額控除の対象になることになっている。 免税事業者からの仕入税額控除の廃止は、軽減税率導入の2019年10月から、10年間で段階的に廃止されることになっている。 2023年10月にインボイス制度が導入されたのち、2026年9月までは、原則として免税事業者からの仕入税額控除はできなくなるが、経過措置として、免税事業者からの仕入れについて、80%の仕入税額控除を認めることになっている。 2026年の10月からは50%の控除となり、2029年10月からは控除が認められなくなる。 免税事業者の消費税の会計処理 免税事業者がこのまま事業を継続する場合と課税事業者に切り替える場合の会計処理の違いを見てみよう。 従来の免税事業者の会計処理 免税事業者は通常、「税込経理方式」で記帳を行うことになる。 税込経理方式は、税抜金額と消費税額を合わせた税込金額で仕訳に起こす方法である。 たとえば、税込み550円のボールペンを売り上げた場合には、下記のような仕訳となる。 (借)現金 550/ (貸)売上 550 つまり、税込経理方式とは、消費税の金額は気にせず、総額で仕訳を起こすことといえるだろう。 なお、経費のなかには、従業員への給料や領収書に貼るための印紙代、お店の火災保険料のように消費税がかからないものもある。 免税事業者で税込経理方式を採用している場合には、どんな経費に消費税がかかるのか、かからないのか気にせずに処理をすることが可能である。 免税事業者が課税事業者に変わると処理はどう変わる? 免税事業者が課税事業者に切り替わったときは、「税抜経理方式」と「税込経理方式」のどちらかを選択することが可能である。 税抜経理方式とは、消費税を別建てで仕訳を起こす方法であり、先ほどの例と同じく、550円のボールペンを売り上げた場合を考えてみると、税抜経理方式の場合は、下記のように仕訳をすることになる。 (借)現金 550/ (貸)売上 500 仮受消費税 50 受け取った金額に変わりがないが、その中に含まれる消費税を別に仕訳することになる。 このように、課税事業者の場合、税込経理方式でも税抜経理方式でも処理することができる。 免税事業者であれば、どの支出に消費税がかかるのか気にすることはなかったが、課税事業者になると、税込経理方式であってもどのような支出に消費税がかかっているのかということは一つひとつ把握しておかなければならない。 税抜経理方式と税込み経理方式、それぞれのメリット、デメリット 税抜経理方式と税込経理方式のどちらを採用するかは任意であるが、それぞれメリット、デメリットがある。 税込経理方式のメリットは、試算表作成時点での消費税の納付額が容易に計算できること、消費税が損益に影響せず正しい損益状況が把握できることがあり、デメリットとしては経理処理に手間がかかることがあげられる。 税抜経理方式のメリットは経理処理が簡単なことであり、デメリットとしては、消費税の現状の金額の把握が容易ではなく、黒字だと思っていたのにいざ決算を組んでみたら赤字であったというような事態が起こる可能性があることである。 そのため、正確な損益把握という意味で税抜経理方式は税込経理方式よりも優れている方法である。 特に課税事業者で正確な経理が求められる場合や、輸出取引を行っていて消費税の還付がある場合には税抜経理方式を採用するほうが無難である。 他にも税抜経理方式にはメリットが多い。 わかりやすいのが交際費の課税についてである。 資本金1億円以下の中小企業に対しては、800万円以下の交際費を損金(経費)とできることが法律によって認められている。 800万円のラインを判定するとき、税込経理方式で計上すると、消費税を含めた金額で800万円のラインが判定されてしまう。 税抜経理方式ならば交際費は税抜で計上されるため、実際に支払った消費税を含んだ金額より交際費に計上される金額が低くなり、有利となる。 免税事業者は課税事業者への変更も検討してほしい 2019年10月からスタートした消費税の増税と軽減税率の導入や今後始まるインボイス制度により、現在、消費税の納税が免除されている免税事業者も何らかの対応を迫られることとなる。 消費税の還付を受けるためや継続して安定的な取引を継続するには、消費税に仕組みを知り、課税事業者への変更も視野に入れてほしい。 文・内山瑛(公認会計士).

次の

どちらが得!?免税事業者と課税事業者|消費税と経理実務|東京西部、多摩市、立川市、八王子市、相模原市、調布市、町田市の「融資」と「創業支援」に強いさきがけ税理士法人

消費税の基本的仕組み 消費税の負担者 消費税は、事業者が税務署に納付するために、事業者の立場で考えると御自身が消費税を負担していると思ってしまいがちです。 この考え方は、税務署からすると大きな間違いだ!ということになります。 消費税は、物品・サービスを消費する消費者が国等に支払う税金であるため、消費税を負担しているのは消費者です。 消費税法上、事業者は、消費者が負担し支払った消費税を一旦預かり、自らが消費者として支払った消費税との差額を税務署に納付する役割を課せられているだけです。 この点、法人税や住民税については、主として事業者が獲得した利益・所得に対して、事業者に税負担が課せられるものです。 このため、消費税と法人税等とはその性格が大きくことなるものであると言えます。 消費税の納付義務 事業主には、消費税の負担義務はありませんが、納付義務はあります。 このため、本来消費税を付加して販売しなければならないにもかかわらず、消費税を付加して販売しなかった場合には、その部分についての負担は事業主にかかってきます。 他方、事業主が免税事業者である場合等で、得意先に対して消費税を付加して販売した場合でも、この消費税部分は税務署に納付する必要がないため、最終的に事業主の利益となります。 消費税法において、事業主の役割は、「徴収者である国」と「納税者である消費者」の間に介在する存在です。 消費者は国等に納付すべき税金を事業主に支払い、国等は消費者が支払ったであろう税金を事業主から徴収します。 消費税の課税対象取引 消費税は、すべての取引を対象として課せられるものではありません。 消費税が課税される取引は、 「国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引」を対象として課税されます。 免税事業者となる会社 以下の場合には、消費税申告書の申告及び納付義務が免除されます。 (この場合には、1期目、2期目の売上高が1,000万円を超えている場合でも免税となります。 ) (ただし、資本金が1,000万円以上の会社は、設立後の1期目、2期目でも消費税の納税義務があります。 免税事業者の規定がある理由 1、売上規模が小規模な会社 本来、消費税は売上高の多寡に関わらず徴収されるものです。 ただ、規模の小さな事業者に消費税申告書を作成させることは、その事業者の消費税計算のための事務負担を増大させることになります。 このため、売上規模が小さい事業者は、特別に、消費税を納付する義務を免除する規定を設けています。 (また、設立直後の会社は通常小規模な会社であるとの想定から、上記1の会社と同様の理由で、消費税の納税義務を免除しています。 ) ただし、資本金が1,000万円以上の会社は、小規模な会社とは考えられないため、免税事業者となれません。 1期目の「開始日から6カ月間」の売上高及び人件費が1,000万円を超える場合には、2期目は免税事業者にはなりません。 ・課税事業者の期間については、税抜きの売上高で判断します。 ・この売上高は、課税売上高を言います。 課税売上高とは、通常の売上高から海外輸出売上高等を控除したものです。 このため、海外輸出等がない場合には、通常、売上高とほぼ一致します。 ・消費税の申告書を作成するためには、それに向けた日々の会計帳簿への記帳が必要となります。 ・消費税法では、売上高が1,000万円を超えた事業年度からある程度の準備期間を設けて、消費税の納付義務を課すように以下の制度を設計しています。 ・このための制度が、「基準期間」及び「特定期間」というものです。 消費税法上では、1,000万円を超えるか否かの判断基準となる事業年度(期間)を「基準期間」「特定期間」と名付けています。 (1,000万円を超えるか否かの判断対象となる年度) ・ 基準期間 年間売上高が1,000万円を超えるような場合には、その年度の次々年度から、消費税の納付義務が発生します。 この1,000万円を超えるか否かの判断対象となる事業年度を「基準期間」という名称を付けています。 この1,000万円を超えるか否かの判断対象となる期間を「特定期間」という名称を付けています。 「短期事業年度」となると、その年度には「特定期間」がないことになります。 従いまして、1期目の事業年度が7カ月以下の場合には、1期目自体に「特定期間」が存在しないことになります。 資本金1,000万円未満の会社で、会社設立後の1期目及び2期目の会社の免税要件解説 【要件】 資本金1,000万円未満である 会社設立後の1期目及び2期目の会社 ・会社の資本金が1,000万円未満であることが大前提となります。 (資本金額が1,000万円以上である場合には、1期目から課税事業者になります。 ) ・資本金が1,000万円未満である場合には、1期目は免税事業者となります。 ・資本金が1,000万円未満であっても 1期目の「事業年度開始日から6カ月間」の売上高及び給与等支払額が1,000万円を超える場合には、2期目 には課税事業者になります。 (売上規模が小規模な会社の免税事業者の要件から外れてしまいます。 ) ・資本金が1,000万円未満で、上記6カ月間の売上高及び給与等支払額が1,000万円以下の場合には、2期目も免税事業者となります。 免税事業者の規定 消費税法では、以下の場合には免税事業者となることができます。 (新規事業を行った場合には、免税事業者となれる要件の例外が規定されています。 ) 個人事業者の免税規定の例外 1、相続があった場合の例外規定 相続により事業が継承された場合には、 法律上、「相続を行った人が営んでいた事業」と「相続を受けた人が営む事業」は別のものとして扱われます。 ただ、消費税法上は、両社の実質的同一性を認めて、「相続を行った人が営んでいた事業」と「相続を受けた人が営む事業」を同一視して消費税を課す規定が設けられています。 5、未分割の場合 各相続人のその年の消費税の納税義務が免除されるかどうかは、被相続人のその年の基準期間における課税売上高に各相続人の相続分に応じた割合を乗じた金額と、各相続人の本来の基準期間における課税売上高を合算したところで判定します。 個人事業者から法人となった場合の免税規定 問題となる事項 個人事業者から法人となった場合には、法人事業の1期目、2期目は免税事業者となれるか否かが問題となります。 例えば、個人事業の1期目の課税売上高が1,000万円を超える場合、個人事業のままであると3期目には、課税事業者となります。 このような会社が2期目終了時点で法人化した場合には、「法人事業の1期目の前々年度」が「個人事業として存在し、かつその事業年度の課税売上高が1,000万円を超える」ことになります。 このような場合には、法人事業の1期目、2期目は免税事業者となれるか?が問題となります。 結論 この点につきましては、「法人税通達:1-4-6」に下記の規定があるため、法人事業の1期目、2期目は免税事業者になることができます。 規定:法人税通達1-4-6 個人事業者が法人成りにより新たに設立された法人については、 個人事業者の基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高は、 新規設立された法人の基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高とはなりません。 解説 個人事業者があらたに新規に法人を設立した場合には、個人事業者であった時代に課税事業者であっても、 新規法人については、個人事業者時代の課税売上高に関係なく、 「 資本金が1,000万円未満かつ会社設立後の1期目及び2期目の会社の免税要件」をクリアすれば、設立後の1期目、2期目に免税事業者となれます。 (個人事業と法人事業は、全く別のものとして考えることができます。

次の