抗生物質の強さ比較 抗菌力はどの種類の抗生物質が一番強いのか?

このうち、ペニシリン系はもっとも古くからさまざまな感染症に使われてきました。 とくに、ブドウ球菌や溶連菌、肺炎球菌などグラム陽性菌に強い殺菌作用があります。 さらに、合成ペニシリンのアンピシリンやアモキシシリンは天然のペニシリンが効かないインフルエンザ菌(インフルエンザ・ウイルスとは別もの)や大腸菌など一部の陰性菌にも有効です。 具体的には、咽頭炎や扁桃炎、気管支炎、中耳炎、麦粒腫(ものもらい)などに用いることが多いものです。 熱やノドの痛みを伴うカゼにもよく使います。 サワシリンやアモリンは、胃潰瘍の原因菌「ピロリ菌」の除菌療法にも適応します。 副作用は少なく、比較的安全な抗生物質です。 ただ、ショックを含め強いアレルギー症状に念のため注意してください。 ことに、アレルギー体質の人や、今までに薬による発疹などアレルギー症状を起こしたことのある人は要注意です。 そのような人は、必ず医師に報告しておきましょう(問診されるはずです)。 [PR] <メモ>• もともとの抗生物質は、カビなどの微生物が作りだす天然物質です。 1928年、イギリスの細菌学者フレミングが青カビからペニシリンを発見したのが最初です。 抗生物質は、いろいろな感染症の原因菌を殺菌し、間接的に炎症(腫れ)や痛みをとり、熱のある場合は解熱します。 熱やのどの痛みを伴うカゼを含め、各科領域で広く使われています。 病原菌そのものを退治するので、原因療法薬ということができます。 一般的に飲み薬は、咽頭炎や扁桃炎、中耳炎、鼻炎、気管支炎など比較的軽い感染症に使われます。 肺炎や腎盂腎炎、敗血症など重い感染症には、注射や点滴による治療がおこなわれます。 抗生物質や抗菌薬はウイルスには無効です(細菌とウイルスは別もの)。 インフルエンザやカゼなどウイルス性の病気には、本来効果がないのです。 けれど、細菌による二次感染時やその予防目的でよく処方されます。 ふだん健康な人の鼻カゼや軽いカゼには必要ありません。 抗生物質による副作用で多いのは、発疹などの過敏症状、吐き気や下痢などの胃腸症状です。 とくにペニシリン系やセフェム系の注射薬では、ショックにも十分注意します。 アレルギーのある人は、医師に報告しておいてください。 そのほか、血液障害、肝障害、腎障害などを起こすことがあります。 体に気になる変化があったときは、早めに医師に相談してください。

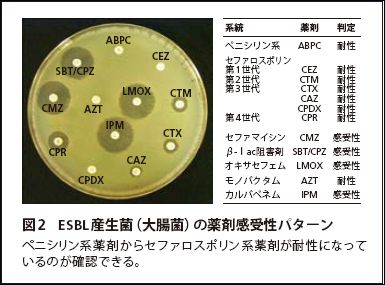

次の